今年の夏休みは夫婦で中津川、小布施に行ってきました。

最初に訪れたのは、岐阜県の古都として知られる中津川、ここは「栗きんとん」の発祥地として有名です。中津川を夏休みの目的地に選んだのは、妻の勤務先の栗好きの同僚に勧められたのがきっかけ。

東京でも「すや」など中津川の有名店の「栗きんとん」を購入することができますが、中津川には他にも有名な店があると聞き、是非訪れてみたくなりました。

「栗きんとん」とは?

一般的に「栗きんとん」と聞くと、黄金色のねっとりとした餡の中に栗の甘露煮が入ったおせち料理を想像しますが、和菓子の「栗きんとん」は一度蒸した栗の実を砂糖で炊き上げ、布巾で栗の形に整えるシンプルな和菓子です。栗そのものの風味を存分に味わえる贅沢なお菓子です。

栗の実を裏ごしし、砂糖などを加えてなめらかにしてから茶巾絞りにしたお菓子、栗の皮をむくことなく栗そのものを味わえる贅沢なお菓子です。

「栗きんとんめぐり」とは?

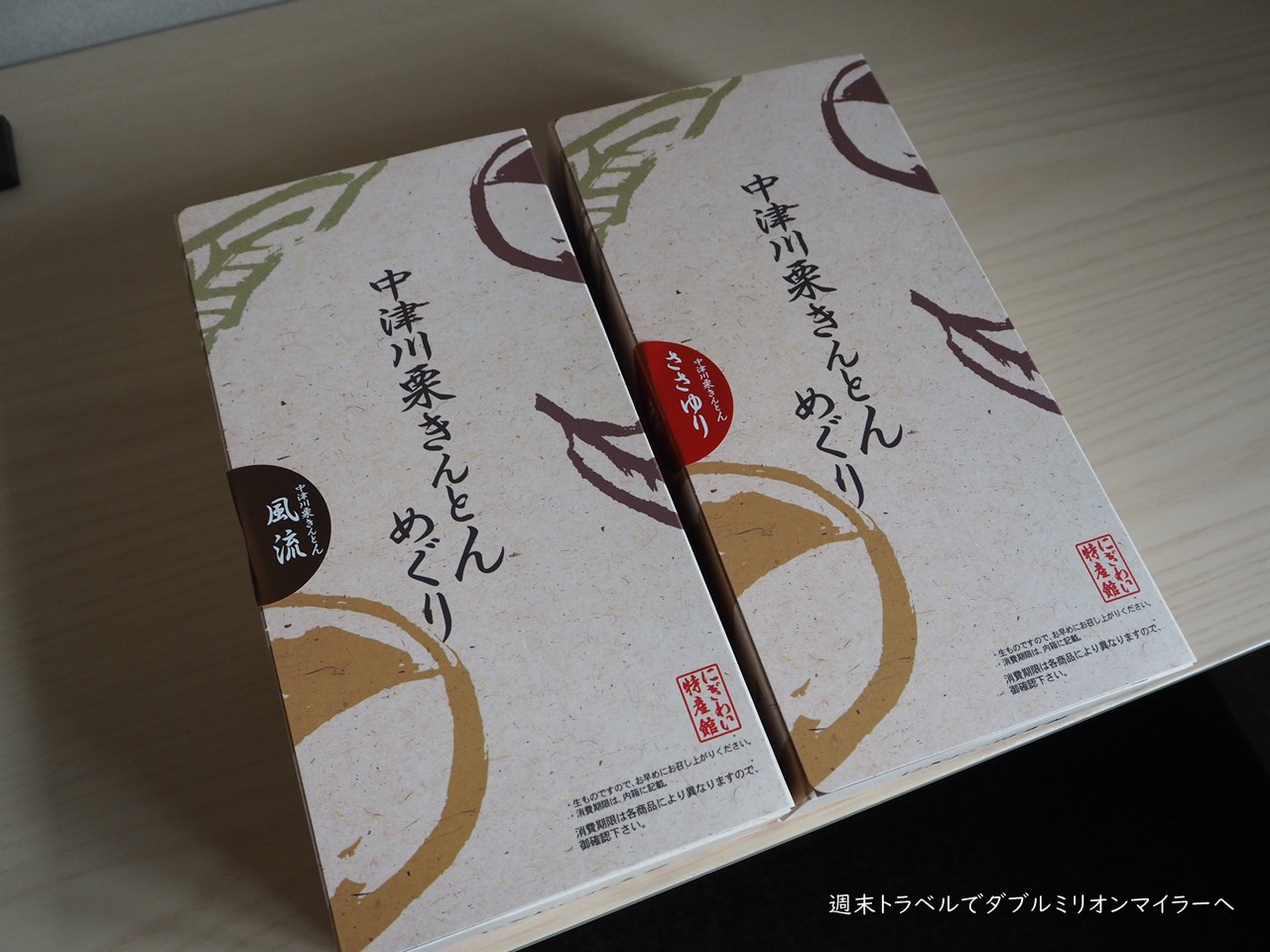

同僚が勧めてくれたのは、「栗きんとんめぐり」という中津川の栗菓子屋さん14店舗が提供する「栗きんとん」の詰め合わせです。これは栗の季節に数か月間だけ販売されるもので、各店の味を比べることができるので、我が家のニーズにぴったりでした。

2023年は9月1日から販売が開始されるとのことで、それに合わせて中津川へ行くことにしました。

「栗きんとんめぐり」はJR中津川駅前にある「ぎわい特産館」で販売されています。ここでは中津川市の観光情報を得ることができるほか、地域の特産品や新鮮な朝摘み野菜なども手に入れることができます。

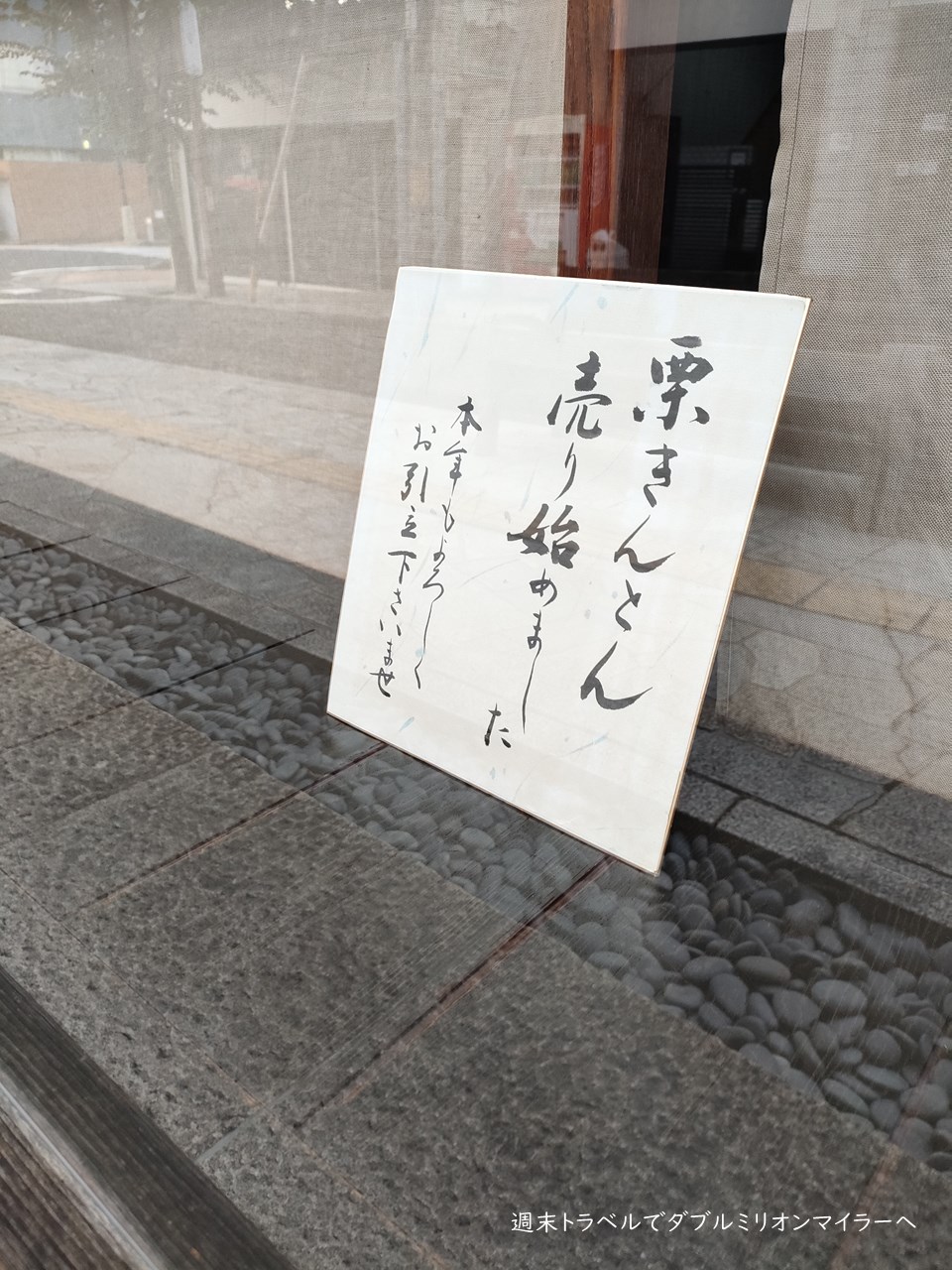

正面入り口には、「栗きんとん」の看板が出ています。

館内に入ると、「栗きんとん」のディスプレイが目につきます。どれも美味しそうで、どれを選ぶか迷ってしまいます。

「中津川栗きんとんめぐり」は2種類「風流」と「ささゆり」があり、中津川周辺の14店舗の栗きんとんが、7店舗ごと詰め合わされています。2種類ともに購入すれば14店舗の「栗きんとん」の味比べができます。

詰め合わせには、「栗きんとん」の他にも、地元のお茶屋さんのお茶も付いており、美味しいお茶と一緒に楽しめるようになっています。

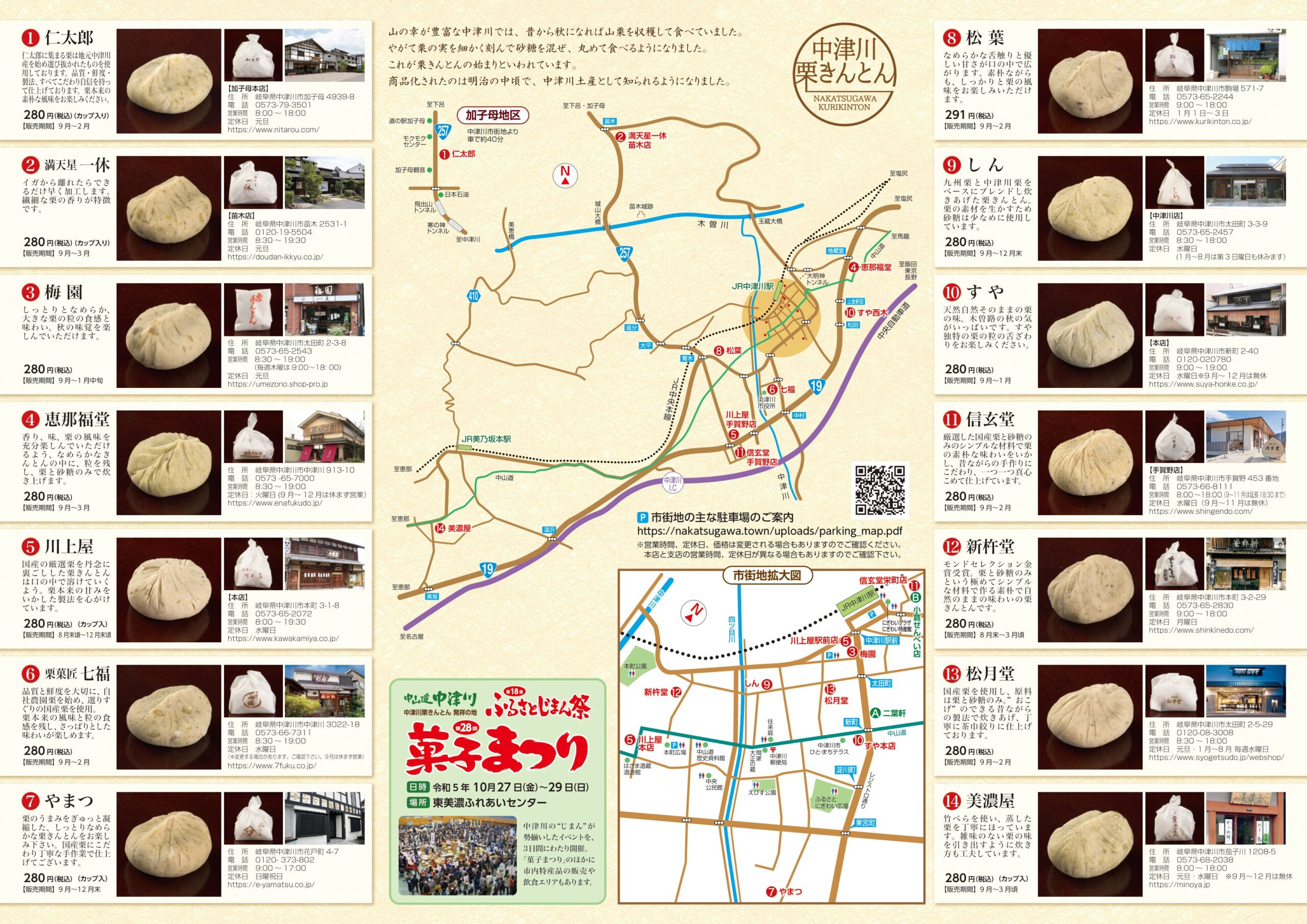

観光協会には、「中津川栗きんとん」の紹介パンフレットがあり、14店舗それぞれの場所と栗きんとんの特徴が記載されています。これを参考にしながら、「栗きんとん」を満喫するのもおすすめです。

(後から気付いたのですが、パンフレットには「すや」が紹介されていますが、購入した「中津川栗きんとんめぐり」には、「すや」の「栗きんとん」は含まれておらず、代わりに「柿の木」のものが入っていました。)

中津川市内の栗菓子店は点在しているため、歩いて買いに行くのはほぼ無理。14店舗の「栗きんとん」を買うには、1日がかり。駅前の物産館でまとめて購入できるのは非常に便利で、同僚からは「栗好きならぜひ試してみて」とのお勧めもあり、詰め合わせを2種類とも購入しました。

さらに、「にぎわい物産館」では、17店舗の「栗きんとん」を単品で購入することもできますので、気になるお店があれば、追加もできます。

なお、このセットの販売期間は、9月1日~12月3日まで、毎日数量限定で販売されています。地方発送も可能、「にぎわい物産館」のオンラインショップで申し込みができます。受付は9月6日から、発送は9月11日から始まるとのことでした。

中津川観光協会の公式Webで詳細情報を確認できます。

各店の「栗きんとん」を試食!

「風流」と「ささゆり」にはそれぞれ7店舗の栗きんとんが入っています。

風流

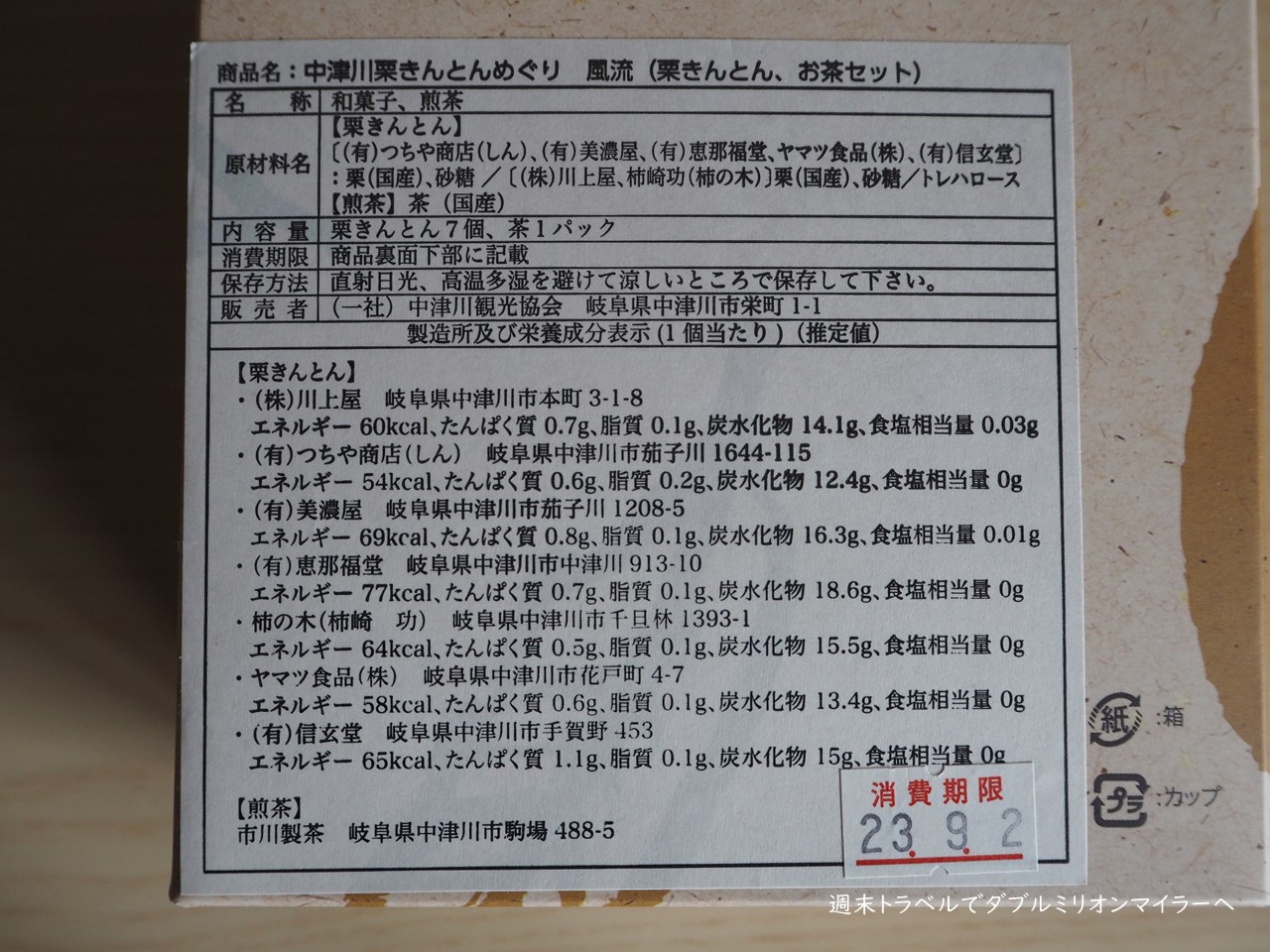

「風流」は、川上屋・しん・美濃屋・恵那福堂・柿の木・やまつ・信玄堂の7店舗の詰め合わせに、市川製茶のお茶が入っています。

箱の裏側の原材料名を見ると、基本は、栗と砂糖、そして一部のお店ではトレハロースが使用されています。食塩相当量の表示に多少差異があるのは食塩を添加の有無からの違いでしょうか。エネルギーにも違いがあるのは興味深いもの、恐らく砂糖の割合の違いのなのかと思います。

ささゆり

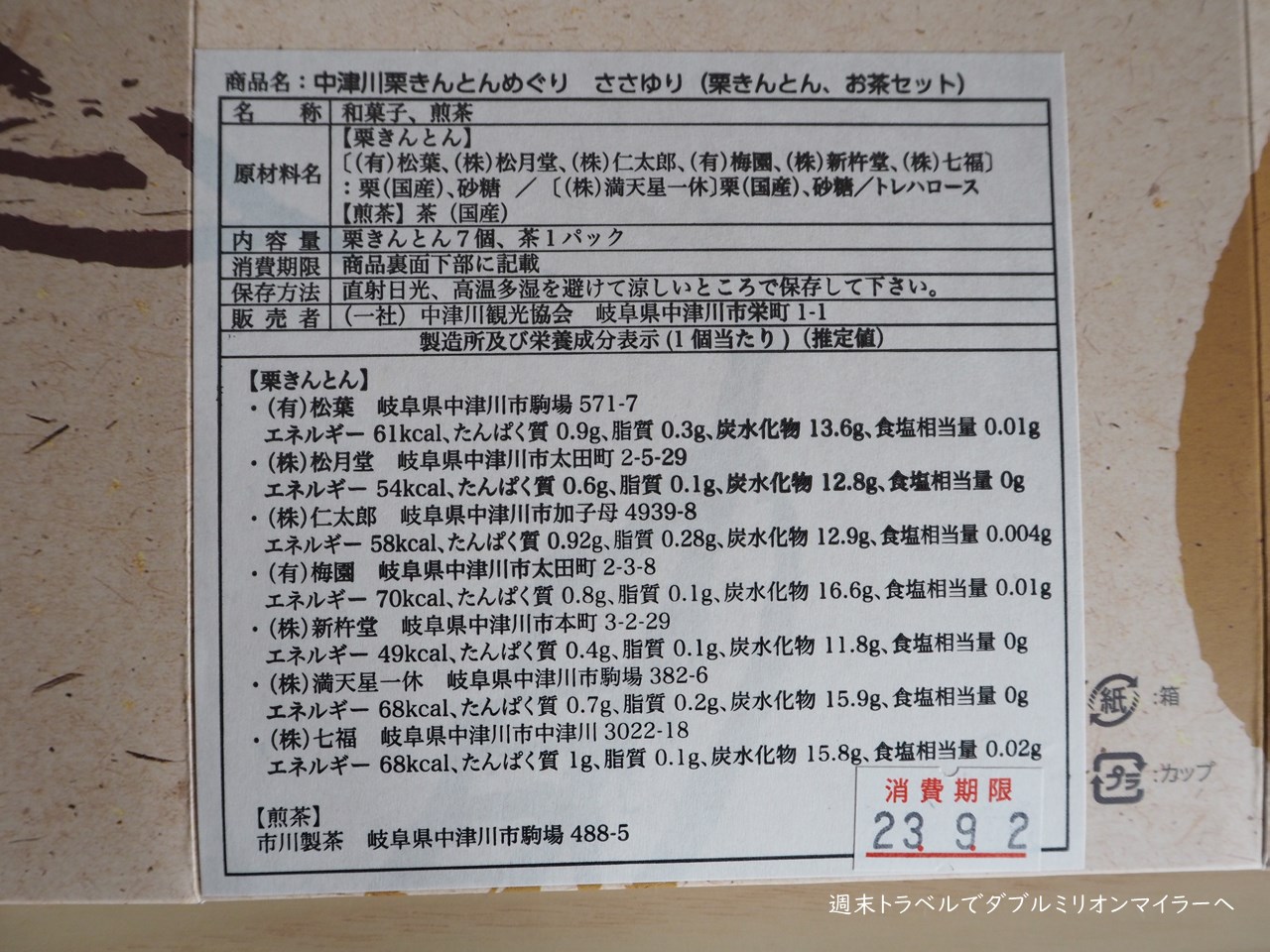

「ささゆり」は、松葉・松月堂・仁太郎・梅園・新杵堂・満天星一休・七福の7店舗の「栗きんとん」にお茶が付くセット。

こちらも原材料には微妙な差があるとわかりました。

各店舗の栗きんとん

以下、順番に各店の「栗きんとん」を紹介します。本当は、すべてのお店の栗きんとんを並べて写真撮影したかったのですが、賞味期限はわずか2日、旅行中に賞味期限が来てしまうため2個ずついただきながら写真を撮影しました。

■ (左)川上屋、(右)七福

■ 川上屋

茶色で濃いめの色合いの栗、しっとりとした食感でなめらかに口の中で溶けるもの、粒がわずかに残っています。

■ 七福

黄色みが強い栗、大きめの粒が残る仕上がりで、ほくほくとした食感です。

■ (左)信玄堂、(右)新杵堂

■ 信玄堂

白から黄色に近い色合いの栗、渋皮の苦みを感じる素朴な味わい、粒感は少なめです。ほかのお店の「栗きんとん」よりも、渋皮の粒が多く見えます。

■ 新杵堂

いただいた中では最も茶色が強い色合い、とてもなめらかな食感で粒の残りはなく、洋菓子のモンブランのような味わいのもの。

茶巾絞りで成形した後、絞りのしわをヘラで付けて仕上げているようです。

■ (左)満点星一休、しん

■ 満点星一休

包み紙をほどくと、中にさらに紙が敷かれた包装になったもの。茶色が濃い色合い、しっとりとした仕上がりで粒はほとんど感じられません。

■ しん

白い色合いの栗、渋皮が少なめ、栗そのものを味わっていると思うお味。

■ (左)美濃屋、(右)松葉

■ 美濃屋

中に残る粒は大きめ、しっとり・ほくほくの中間くらいの食感、栗らしさの味わいが残るもの。

■ 松葉

なめらかな食感は「新杵堂」の栗きんとんに近い味わい、粒や渋皮がほとんど感じられないもの。

■ (左)仁太郎、(右)松月堂

■ 仁太郎

ほくほくした食感の中に栗の粒も感じられ、若干渋皮の風味もあるもの、栗きんとんのすべての要素を持ったもの。

仁太郎の包装の中には、パンプレットが入っていました。

栗の写真とともに店主のあいさつがあり、

「栗きんとん」ほか、取扱商品の案内でした。

■ 松月堂

なめらかで甘みを感じるもの、わずかに栗の粒が残る食感のもの。

■ (左)柿の木、(右)やまつ

黄色みが強い栗、しっとりとした仕上がりでなめらか、粒はほとんど感じられないものですが、渋皮の風味が若干残っています。包み紙の内側にさらに紙が敷かれた包装のもの。

■ やまつ

こちらも黄色が強い色合い、粒が大きめで粒感や渋皮の風味があるものの、しっとりした仕上がり。

■ (左)恵那福堂、(右)梅園

■ 恵那福堂

しっとり甘めの仕上がりの中に渋皮が少し入ったもの、粒は大きすぎずわずかに残っています。

■ 梅園

粒が大きいながらもしっとりした食感のもの、こちのお店のものだけ梱包が異なっており、紙の台の上に栗きんとんが載せられ、紙で包んだうえで、脱酸素剤入りのビニールパックがされていました。しっとりした食感だったのはパッケージによるものなのかもしれません。

感想ほか

14店舗の「栗きんとん」をいただいてみて、お店によって栗の粒や渋皮の残し方、きんとんのなめらかさ、甘みの強さ、成形や梱包の方法が異なることがわかりました。

夫婦それぞれ好みが異なり、夫はしっとりとなめらかなものが好みで、「新杵堂」や「松葉」のようなものが良いと感じました。妻は一方、「梅園」や「やまつ」のような粒感がありながらもしっかりとまとまった仕上がりのものが好みでした。

中津川駅周辺には、「すや」「川上屋」「梅園」など栗菓子のお店があり、行ってみるのもよいもの。旧中山道沿いには「すや」や「川上屋」の本店があり、いずれも風情のあるたたずまいでした。

「すや」は朝の開店を待って商品を購入される方がいらっしゃるほどの人気。

「川上屋」の周囲には、江戸時代の街道の雰囲気を残した場所があり、一見の価値ありでした、

「中津川栗きんとんめぐり」で14店舗の「栗きんとん」が味わえるのは貴重なこと、好みの「栗きんとん」を見つけるよい機会になりました。紹介してくれた同僚には感謝です。

コメント